萬佛架廠家解答佛教中的“懺悔”真的有用嗎

萬佛架廠家解答佛教中的“懺悔”真的有用嗎

懺悔,梵文ksama,音譯為“懺摩”,省略為懺,意譯為悔,合稱為“懺悔”,佛教語。佛教規定,出家人每半月集合舉行誦戒,給犯戒者以說過悔改的機會。后遂成為自陳己過,悔罪祈福的一種宗教儀式。引申為認識了錯誤或罪過而感到痛心并決心改正。

罪的意識在原始先民之中是非常普遍的文化心理,它揭示了人類生存的永恒的、不可克服的悲劇性。懺悔就是對于罪性的自覺,或者說是對人類生存悲劇性的自覺,同時也是對宇宙間最高存在所懷憐憫和大愛的感知。

佛教相信,除了重大的如殺生、偷盜、邪淫、大妄語(妄稱自己是圣人)等的已遂罪,必須隨業受報之外,其他的未遂罪,以及過失犯戒與威儀犯戒等罪業,均可依照佛所規定的方法懺悔。

無獨有偶,在西方基督教神學中,人民相信原罪的存在。認為人從一生下來就是有罪的,需要懺悔!這恰恰與佛教中的懺悔有著根本的區別。

懺悔的作用,是在毫不容情地自我反省和自我檢束;是在自覺心的警惕和自尊心的洗瀝,從此之后再不復犯;只要能有改過自新的決心,往事已過,不復追究,心地便會從罪惡感中得到解救,恢復平靜,這就是懺悔的功能。

犯罪之后,必須坦誠地發露(以情節輕重,分向眾人、向三數人、向一人、乃至自對良心,吐露所犯的罪行,懇切悔過,決志不復再犯),否則,這一罪惡的陰影,勢將永藏心底,也就成為他日感受報應的種子;懺悔之后,這一罪惡所感的種子,也就隨即消失。

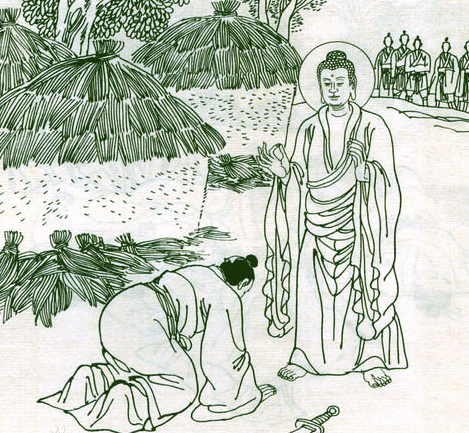

原始佛教教團中,當比丘犯罪時,釋尊為令其行懺悔或悔過,定期每半月行布薩,并定夏安居之最終日為自恣日。復次,戒律條文中亦舉有波逸提(懺悔罪)、提舍尼(悔過罪),由此可見懺悔在佛教教團中之重要性。依四分律羯磨疏卷四懺六聚法篇載,懺悔須具足五緣。

懺悔的目的,是在自凈其心不復再犯,如果常常犯罪,常常懺悔,又常常再犯,那么,懺悔的行為,便會失去應有的功用了。同時,佛教的懺悔決不同于耶教的祈求上帝赦罪,佛教不相信有任何神只能夠赦人的罪。佛教的懺悔是在洗刷染污了的心,使之恢復清凈。

最后萬佛架廠家——江西顧特樂希望大家都心存善念,摒棄惡念。即使行差走錯,千萬要早日回頭是岸,彌補過失,誠心懺悔!

- 上一篇« 骨灰龕廠家論僧人荼毗與火葬的區別

- 下一篇雙穴位骨灰存放架-全國殯葬工作座談會在云南召開 »

ERP

ERP